Qualit’EnR fait le point sur la filière énergies renouvelables : Mention RGE, aides, formation, qualification, audits

Pleine application de l’éco-conditionnalité des aides au 1er janvier 2015, , loi de transition énergétique... Aujourd’hui, la donne change pour les installateurs de systèmes à énergies renouvelables. Qualit’EnR fait le point sur le contexte et les enjeux auxquels est confrontée la profession.

Parce que le projet de loi sur la transition énergétique pour une croissance verte a été adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture le mardi 14 octobre dernier (314 voix pour et 219 voix contre) que Qualit’EnR a souhaité faire une mise au point sur les critiques qui se sont abattus envers la mention RGE. Coûts exorbitants, démarches complexes, délais trop longs, pour répondre à ces injonctions l’association tente d’apporte des réponses point par point. Reconnu Garant de l'Environnement... « RGE… pas comme ça ! » ?

LE DISPOSITIF RGE

La mention « Reconnu Garant de l'Environnement » (RGE) est un repère qui permet d’identifier facilement les professionnels compétents en matière de rénovation énergétique et d’équipements utilisant les énergies renouvelables.

Au 1er novembre 2014, l’ADEME recensait 21 500 entreprises RGE détenant 50 000 qualifications et certifications dans le domaine de la rénovation énergétique et des

énergies renouvelables.

Qualit’EnR compte 12 000 qualifications actives soit plus de 95% des qualifications RGE dans le domaine des énergies renouvelables.

Faire appel à un professionnel RGE est un gage de confiance indispensable pour le particulier qui recherche une entreprise sérieuse et compétente pour ses projets de rénovation énergétique. De plus, elle permet d’identifier facilement les professionnels qui peuvent faire bénéficier des aides financières de l’Etat.

Pourquoi devenir RGE :

1. Se positionner durablement sur un marché d’avenir

2. Valoriser son savoir-faire et son sérieux

3. Continuer à faire bénéficier des aides de l’Etat

4. Etre recommandé par les prescripteurs (réseau PRIS)

• AIDES RESERVEES AUX ENTREPRISES RGE

Crédit d’impôt : à partir du 1er janvier 2015 en France métropolitaine

Taux unique de 30% sans conditions de revenus et dès la première opération dans un logement achevé depuis plus de deux ans.

Une opportunité à saisir maintenant pour les particuliers et un gage de dynamisme pour la filière professionnelle.

Eco-prêt à taux zéro : depuis le 1er septembre 2014

Prêt sans intérêts jusqu’à 30 000€ pour réaliser un bouquet de travaux ou des travaux aboutissant à une amélioration de la performance énergétique globale d'un logement antérieur à 1990.

Le professionnel RGE est désormais au centre de ce dispositif : c’est lui qui validera l’éligibilité des travaux.

En plus de la réalisation par une entreprise RGE, les matériaux et équipements doivent répondre à des critères de performances pour ces deux aides exclusives.

QUESTIONS FREQUENTES

1. Quelle différence entre formation et qualification RGE ?

Pour devenir RGE, une entreprise travaillant dans les énergies renouvelables doit former un ou plusieurs référents techniques avant de faire sa demande de qualification.

La formation du personnel est donc une étape nécessaire mais non suffisante car elle ne concerne que les moyens humains de l’entreprise. D’autres critères indispensables sont vérifiés dans le cadre de la qualification : moyens matériels, assurances...

2. FEE Bat et les énergies renouvelables ?

Le dispositif FEE Bat vise à former les professionnels du Bâtiment à l’efficacité énergétique, en proposant des solutions concourant à l’amélioration énergétique du logement : isolation de la toiture, changement des ouvrants, remplacement du chauffage ancien...

Les systèmes utilisant les énergies renouvelables exigent des compétences particulières, il existe donc des formations spécifiques à ce domaine. Les professionnels doivent suivre une formation de plusieurs jours alliant théorie et pratique dans un centre de formation conventionné. La formation est validée par une évaluation finale.

3. La mention RGE est-elle une garantie de résultat ?

Les qualifications RGE ne visent pas à garantir le résultat des travaux mais à s’assurer que les professionnels de la rénovation énergétique et des énergies renouvelables disposent des moyens humains, matériels et financiers dans le domaine concerné.

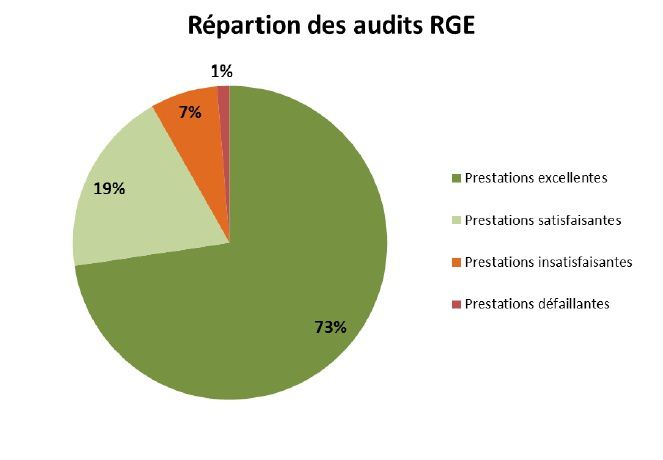

Chez Qualit’EnR, le professionnel RGE s’engage à servir et conseiller les particuliers en respectant les 10 points de la charte qualité. Ses réalisations sont régulièrement contrôlées par un organisme indépendant pour s’assurer que les pratiques sont conformes aux règles de l’art. En cas de litige, le client peut également faire appel à Qualit’EnR pour une médiation avec le professionnel.

4. Un professionnel peut-il avoir plusieurs qualifications RGE?

Chaque qualification RGE vise à démontrer les compétences et les moyens d’une entreprise dans un domaine défini. Un installateur QualiPAC est compétent dans le domaine des pompes à chaleur, mais l’est-il pour poser un chauffe-eau solaire ? Oui, s’il dispose également de la qualification Qualisol.

Si une entreprise travaille dans plusieurs domaines liés aux énergies renouvelables, elle pourra détenir plusieurs qualifications complémentaires avec un dossier unique et des coûts dégressifs. Qualit’EnR s’emploie à proposer les tarifs les plus bas pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la qualification.

LA FORMATION

Plus de 60 000 installateurs ont été formés par l’association depuis 2006, pour une véritable montée en compétence de la filière dans le domaine des énergies renouvelables.

La dynamique RGE a permis une forte croissance de la formation, signe que les entreprises se mobilisent ces dernières années avec :

- Une hausse record de 67% en 2013 (8 834 stagiaires)

- Le maintien d’une tendance à la hausse en 2014 (+15%)

- Un objectif de 10 000 professionnels formés en 2014

Avec plus de 250 plateformes pédagogiques réparties dans toute la France et

300 formateurs triés sur le volet, ce réseau de formation développé par Qualit’EnR est bien dimensionné pour absorber la demande des professionnels.

UN DISPOSITIF EFFICACE POUR LES PROFESSIONNELS

Qualit’EnR a fait évoluer l’ensemble de son dispositif de qualification pour être conforme au dispositif RGE avec des critères encadrés :

- Compétences techniques

- Moyens matériels

- Assurances conformes

- Engagements via une charte qualité

- Interrogation d’anciens clients

Un suivi annuel simplifié (dossier pré-rempli) pour s’assurer que les exigences sont toujours respectées, avec au moins un contrôle de réalisation sur le terrain dans les

24 premiers mois.

Un service de qualité pour les professionnels :

(chiffres représentatifs des six derniers mois d’activité)

- Un traitement des dossiers sous 5 jours ouvrés ainsi que les pièces complémentaires

- 1 qualification sur 2 délivrée en moins d'un mois et 7 sur 10 en moins de deux mois

- Un accompagnement téléphonique performant avec 15 000 appels reçus et 95% d’appels pris.

- Des échanges simplifiés par courrier, fax et e-mail et un numéro de téléphone unique et non surtaxé

Les entreprises qualifiées par Qualit’EnR sont automatiquement RGE : un gain de temps et de simplicité !

Avec 12 000 qualifications actives dans toute la France, Qualit’EnR représente plus de 95% des entreprises RGE dans le domaine des énergies renouvelables.

Pour les particuliers, c’est l’assurance de trouver une entreprise de proximité pour bénéficier de ses conseils et de son savoir-faire.

DES TARIFS ACCESSIBLES

Historiquement engagée pour des qualifications accessibles à toutes les entreprises,

Qualit’EnR a maintenu ses tarifs au plus bas afin de permettre au plus grand nombre d’accéder au dispositif RGE :

- 118€ HT / an pour une marque (Qualisol, QualiPV, Qualibois, QualiPAC) Hors frais d’audit et tarification spéciale Qualiforage

- 59€ HT / an par marque supplémentaire

- La 2e qualification gratuite au sein d’une même marque